2025年10月14日、Bリーグは2024-25シーズン(2024年度)クラブ決算概要を発表した。

2024年度のB1、B2クラブの営業収入合計は651億円、リーグ収入約97億円を合計すると約748億円と順調な成長を見せている。

沖縄アリーナ(現:沖縄サントリーアリーナ)から始まったリーグ曰く「夢のアリーナ」は、群馬のオープンハウスアリーナ太田、佐賀のSAGAアリーナ、千葉JのLaLa arena TOKYO-BAY、長崎のハピネスアリーナと全国5か所で開業。B1、B2全体の2024-25シーズン入場者数は約485万人(昨対比+7.3%)と観客数も上昇している。

Bリーグは、2026-27シーズンから「B.革新」として競技成績による昇降格を廃止。売上、入場者数、アリーナという審査基準によって、B.PREMIER(以下Bプレミア)、B.ONE(以下Bワン), B.NEXT(以下Bネクスト)の3階層で新たなスタートを切る。

参考:【公式】審査基準・結果 | B.革新 | B.LEAGUE(Bリーグ)公式サイト

この記事では、Bプレミア参入26クラブの決算情報を、Bリーグ初年度の2016-17から2024-25まで各項目別に比較してみる。各クラブの成長の足跡と、そこから見えてくるBプレミアの課題を考えていく。

決算情報の各項目をグラフで視覚化した。クラブごとに表示するソート機能も搭載しているので、自分の”推しクラブ”と他クラブを比較することも可能だ。自分なりの分析に活用して欲しい。

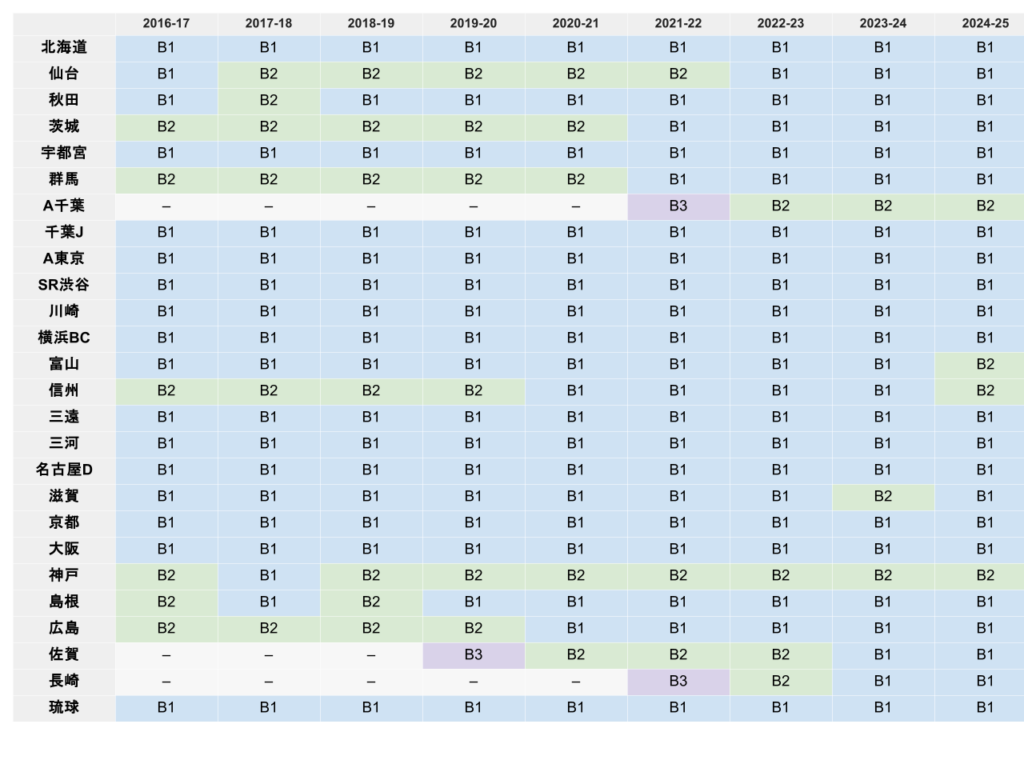

Bプレミア参入26クラブ カテゴリ推移 (2016-2024)

参考:【公式】参入決定クラブ | B.革新 | B.LEAGUE(Bリーグ)公式サイト

ここから以下は「営業収入」のグラフとなる。

営業収入 合計

営業収入 合計(2016-2024) [拡大表示PC推奨]Bリーグ初年度2016−17の営業収入トップは、大阪の約11.7億円。初年度の営業収入10億円超えは、大阪と宇都宮の2クラブのみだった。

初の営業収入20億円超えは、2020−21の千葉Jで約20.4億円。当時の営業収入10億円超えは、千葉J、大阪、A東京、宇都宮、三河、琉球、名古屋Dの7クラブだった。

参考:【ご報告】株式会社千葉ジェッツふなばし(第11期)決算報告について | 千葉ジェッツ [2021.09.01]

初の営業収入30億円超えは、2023-24のA東京(約32.2億円)、琉球(約30.6億円)、千葉J(約30.6億円)。当時の20億円超えは、他に宇都宮、川崎、三河、横浜BC、SR渋谷、名古屋D、群馬の10クラブ。当時のB1 24クラブ中23クラブが営業収入10億円超えだった。

参考:沖縄バスケットボール株式会社 2024年第18期実績に関するご報告 | 琉球ゴールデンキングス [2024.11.19]

参考:【ご報告】株式会社千葉ジェッツふなばし(第14期)決算報告について | 千葉ジェッツ [2024.09.27]

初の営業収入50億円超えは、2024−25の千葉Jで約51.7億円。40億円台は不在で、30億円超えがA東京、琉球、宇都宮の3クラブとなった。

2024−25時点でBプレミア参入26クラブで比較すると、営業収入トップの千葉J(約51.7億円)と、最下位の富山(約8.9億円)では、約5.8倍の開きがある。富山が当時B2と考慮しても、事業規模の差は非常に大きい。Bプレミア開幕以降、この格差をどう考えていくのかはリーグ全体の課題である。

入場料収入

入場料収入(2016-2024) [拡大表示PC推奨]Bリーグ初年度2016−17の入場料収入トップは、千葉Jの約2,8億円。初年度の入場料収入2億円超えは、千葉J、宇都宮、琉球の3クラブのみ。

2010-20はコロナ禍により2020年3月でシーズン途中終了。2020-21はコロナ禍による入場制限付き開催(50%、上限5000人)となり、全体的に入場料収入は下落傾向。

参考:B.LEAGUE 2019-20シーズン 全試合中止のお知らせ | B.LEAGUE(Bリーグ)公式サイト [2020.03.27]

参考:2020-21シーズン開幕にあたっての試合開催方式について | B.LEAGUE(Bリーグ)公式サイト [2020.08.25]

初の入場料収入5億円超えは、2021-22の琉球で約7.8億円。沖縄アリーナ(当時)が2021年3月に開業した事が大きく影響。またBリーグは2021年末に収容率100パーセントでの開催に回復、入場料収入も全体的に上昇傾向に転じる。琉球は、2022-23に初の入場料収入10億円超え(約10.1億円)を達成。

参考:B.LEAGUE 2021-22 SEASON COVID-19 REPORTの公開について | B.LEAGUE(Bリーグ)公式サイト [2022.07.06]

参考:PLAYBACK B.LEAGUE|コロナ禍にありながらシーズン完遂…通常開催へ明るい兆しも 【2021-22】 | B.LEAGUE(Bリーグ)公式サイト [2025.10.03]

初の入場料収入15億円超えは、2024-25の千葉Jで約15.6億円。LaLa arena TOKYO-BAYが2024年4月に開業して、千葉Jの入場料収入は前年度から約2.4倍に急上昇した(6.4億円→15.6億円)。

参考:「LaLa arena TOKYO-BAY」2024年4月17日竣工 – LaLa arena TOKYO-BAY(ららアリーナ 東京ベイ) [2024.04.08]

入場料収入の上昇は、新アリーナ開業以外に「ダイナミックプライシング」などのチケット価格変動制の導入が大きく影響している。

ダイナミックプライシングとは、需要に応じて価格をリアルタイムで変動させる価格設定であり、人気チームのチケット需要に比例してチケット価格を大きく上昇させる要因となっている。ダイナミックプライシングをBリーグで初導入したのは2020−21の宇都宮、千葉J、川崎。

2025-26のB1において、広島と琉球以外の23クラブがチケット価格変動制(ダイナミックプライシング、フレックスプライス、もしくはその両方)を導入している。

参考:1/27(水) A東京戦 観戦チケット初日発売価格決定のお知らせ | 宇都宮ブレックス [2020.12.22]

参考:[9/4更新]【チケット】価格変動制「ダイナミックプライシング」及び「公式リセール」導入について | 千葉ジェッツ[2020.09.04]

参考:価格変動制のチケット販売「ダイナミックプライシング」導入のお知らせ | 川崎ブレイブサンダース[2020.08.20]

スポンサー収入

スポンサー収入(2016-2024) [拡大表示PC推奨]Bリーグ初年度2016−17のスポンサー収入トップは、大阪の約7.1億円。初年度のスポンサー収入5億円超えは、大阪、三河、川崎の3クラブのみだった。

初のスポンサー収入10億円超えは、2019−20のA東京で約11.4億円。A東京は、2021−22に初のスポンサー収入15億円超え(約16.3億円)、2022−23に初のスポンサー収入20億円超え(約22.5億円)、2023-24に初のスポンサー収入25億円超え(約25.3億円)を達成。

スポンサーシップ収入は全体的に上昇傾向ではあるが、特にクラブ親会社の変更や新アリーナ開業による急激な上昇がいくつか見受けられる。

群馬は2019年6月に株式会社オープンハウスが親会社となり、2023年4月にはOPEN HOUSE ARENA OTAが開業。スポンサーシップ収入が2020−21の約3.8億円から2022-23の約11.2億円へと急上昇している。

島根が2019年8月に親会社が株式会社バンダイナムコエンターテインメントへ変更、SR渋谷が2022年6月に親会社がセガサミーホールディングス株式会社へ変更、横浜BCが2022年7月に親会社がウエインズグループへ変更しており、同じようにスポンサーシップ収入の急上昇が見受けられる。

参考:株式会社群馬プロバスケットボールコミッション 新経営体制について | 群馬クレインサンダーズ [2019.06.18]

参考:太田市総合体育館が4月6日に完成しました! – Home town Ota – 太田市ホームページ(スポーツ施設管理課) [2023.04.07]

参考:バンダイナムコ、プロバスケットボールリーグ「B.LEAGUE」所属の「島根スサノオマジック」の経営権獲得 – 日本経済新聞 [2019.08.27]

参考:ニュースリリース「B.LEAGUE」所属 プロバスケットボールクラブ「サンロッカーズ渋谷」株式譲渡について:日立 [2022.06.23]

参考:主要株主の異動に関するお知らせ | 横浜ビー・コルセアーズ [2022.07.28]

物販収入

物販収入(2016-2024) [拡大表示PC推奨]Bリーグ初年度2016−17の物販収入トップは、宇都宮の約1.0億円。当時はほとんどのクラブが物販収入は五千万円以下だった。

物販収入は上昇傾向と横ばいで二極化している。上昇傾向にあるクラブは、新アリーナ開業やチーム成績上昇クラブが多い。

2024−25の物販収入 上位4クラブの千葉J(約5.4億円)、宇都宮(約5.1億円)、琉球(約5.0億円)、川崎(2.6億円)は、SNS総フォロワー数( X・Instagram・YouTube 合計)の上位4クラブでもある。

(千葉J:約64万人、琉球:約44万人、川崎:約36万人、宇都宮:約35万人 ※2025年10月時点)

ユース・スクール関連収入

ユース・スクール関連収入(2016-2024) [拡大表示PC推奨]Bリーグ初年度2016−17のユース・スクール関連収入トップは、横浜BCの約1.1億円。続いて宇都宮の約0.8億円だった。当時の横浜BCの筆頭株主が、教育事業のバディ企画研究所だった事が大きく関係していると推測される。

2024−25には川崎が2.5億円超えの約2.6億円でトップ。川崎は2017年12月にDeNAが親会社となり、それ以降スクール事業が大きく成長。川崎はDeNAが承継以前の30人から、2024年6月末にはバスケットボール・チアスクール等を含め2,600名超となり、国内最大規模のスクール組織と発表している。

参考:2023-24シーズン事業成績のご報告 | 川崎ブレイブサンダース [2024.08.26]

参考:2024-25シーズン事業成績のご報告 | 川崎ブレイブサンダース [2025.08.25]

スクール事業を別法人で行っている場合には、上記数値に含まれない事がある。

Bプレミアでは新人選手獲得のドラフト制度がスタートするが、自クラブのU18ユース所属選手をドラフトを経由せずに獲得できる「ユース優先交渉権」がある。ユースチームの第一歩となるスクール事業戦略は、Bプレミアにおいて各クラブごとの特色が出る可能性が高い。

参考:【公式】ドラフト制度 | 選手契約・ドラフト | B.革新 | B.LEAGUE(Bリーグ)公式サイト

配分金(賞金除く)

配分金(賞金除く)(2016-2024) [拡大表示PC推奨]Bリーグ初年度2016−17の配分金(賞金除く)トップは、琉球で約0.74億円。続いて千葉Jの約0.73億円、宇都宮の約0.69億円。

2020年7月には、コロナ禍に対応するためリーグより各クラブへの特別支援金を支出。

参考:バスケBリーグ、コロナ支援に7億6千万円 – 産経ニュース [2020.07.21]

2024−25には宇都宮が約1.2億円でトップ。リーグ配分金は「バスケットLIVE」の新規登録者数や視聴数が多いクラブほど還元額が大きくなる仕組みであり、宇都宮の決算報告でもその事に言及されている。

参考:【ご報告】株式会社栃木ブレックス 2025年6月期決算 | 宇都宮ブレックス [2025.09.11]

他の営業収入と比較すると、リーグ配分金の増加率・金額は非常に小さい。Bリーグ決算報告書より配分金原資と思われる「公式試合出場料等」の推移も下記にグラフ化する。2016−17の約11.7億円から2024−25の20.1億円で約1.7倍と、原資の増加率・金額も同じく小さい。Bプレミア以降、配分金の増減・傾斜配分の仕組みがどう変化するのか注目される。

Bリーグ 公式試合出場料等 (2016-2024) [拡大表示PC推奨]営業収入その他

営業収入その他(2016-2024) [拡大表示PC推奨]営業収入その他は、その内容を推測するのは難しい。公開されている情報では、2022−23の川崎の決算報告にて「親会社であるDeNAによる特別協賛金」について言及しており、その年度の営業収入その他 約5.3億円がそれにあたると推測される。クラブ個別の事業報告において、本件のような内容を発表する川崎の姿勢は個人的に好感が持てる。

参考:2022-23シーズン事業成績のご報告 | 川崎ブレイブサンダース [2023.08.22]

川崎の事例からも、営業収入その他が大きく上昇している場合は、事業運営のための親会社からの資金提供である可能性もある。親会社からの資金提供は必ずしも悪いことではない。問題なのは「どんな内容なのか」分からない収入が増えることだ。

親会社からの資金提供に否定的な声もあるが、Bプレミアのリーグ制度設計の中で「資金提供」をどのように扱うのが適切なのか、そもそもの議論が不足していると感じられる。

ここから以下は「営業費用」つまり支出のグラフとなる。

営業費用 合計

営業費用 合計2016-2024) [拡大表示PC推奨]Bリーグ初年度2016−17の営業費用トップは、大阪の約10.6億円。その年度で営業収入トップの大阪(約11.7億円)は、営業利益(収入-費用)が約1億円、営業利益率は約8.7%だった。

営業費用はほぼ営業収入と同じ上昇率を示し、初の営業費用20億円超えは、2021-22の千葉Jで約20.2億円。初の営業費用30億円超えは、2023-24のA東京 約31.2億円と琉球 約30.2億円。初の営業費用40億円超えは、2024−25の千葉Jで約46.8億円である。

2024−25の千葉Jの営業利益(収入-費用)は、約4.8億円、営業利益率は約9.4%となる。初年度の大阪と比較すると、営業利益金額は上昇しているが、営業利益率は微増である。つまり、クラブ利益を上昇させるためには、より多くの費用を使って市場自体を大きくする事が必要だと分かる。

試合関連経費

試合関連経費(2016-2024) [拡大表示PC推奨]試合関連経費とは、クラブが主催試合を開催するための経費と推測される。

Bリーグ初年度2016−17の試合関連経費トップは、三河の約2.2億円。その年度の三河の入場料収入は約0.7億円で、チケット販売単体(入場料収入-試合関連経費)で見れば赤字だった。しかし三河は、2024-25まで一貫してチケット販売単体の赤字を記録しており、試合関連経費に算入している項目が他クラブと異なる可能性がある。

試合関連経費を占める大きな項目は、試合会場利用料や会場設営費と推測される。会場アリーナが公設か民設か、会場設営に仮設設備がどれくらい必要なのか。各クラブが利用している試合会場の条件に左右される。

新ホームアリーナを開業した琉球、千葉J、2022−23から代々木第一体育館をホームアリーナとしたA東京などは、試合関連経費が上昇している。

単純に考えれば、大きな会場を利用しているクラブは試合関連経費も大きくなると思いがちだが、実際の数値はそれだけではない。リーグ初年度からホームアリーナ変更が無い北海道、名古屋D、島根、SR渋谷、京都なども試合関連経費は上昇傾向にある。これらは、会場演出が豪華になったことによる費用上昇、または会場設営の仮設工事費が物価高騰による上昇などが考えられる。特に会場設営にかかる仮設工事費は、今後も上昇する可能性が高く、より興行に適した新アリーナを持つクラブと、試合のたびに体育館に仮設工事を繰り返すクラブでは、徐々に利益率の格差が発生する可能性が高い。

トップチーム人件費

トップチーム人件費(2016-2024) [拡大表示PC推奨]トップチーム人件費とは、選手年俸の合計に加えて、コーチスタッフ等のチーム全員にかかる人件費といわれている。

Bリーグ初年度2016−17のトップチーム人件費は、千葉Jの約3.7億円がトップだった。Bリーグ2年目の2017-18にはA東京がトップチーム人件費5億円突破の約5.2億円。A東京はその後、2023-24の約13.5億円までトップチーム人件費トップを走っていた。

選手年俸は上昇を続けていると言われており、2019年6月には千葉Jの富樫勇樹が日本人プレーヤーで初の年俸1億円を超えたと発表された。あれから6年が経過して、最高年俸・平均年俸ともに上昇しているはずだ。しかし基本的に年俸は非公開で、表立った方法でファンやメディアが選手年俸を知る術は無い。

初のトップチーム人件費10億円超えは、2021-22 A東京の約10.8億円。初のトップチーム人件費15億円超えは、2024-25 千葉Jの約15.3億円。

Bプレミアでは、選手年俸合計に制限をかける「サラリーキャップ」が導入され、その金額は8億円と設定された。つまり、2024-25時点でトップチーム人件費が8億円を超えているクラブは、Bプレミア開幕時には必ず選手年俸合計を減額する必要がある。2024-25時点でトップチーム人件費が8億円を超えているクラブ数は11。

トップチーム運営経費

トップチーム運営経費(2016-2024) [拡大表示PC推奨]トップチーム運営経費は、人件費以外のトップチームに係る経費と考えられる。試合以外の練習環境の整備費用、移動経費、備品等が推測される。

この経費は情報が少なく、また全体的な傾向も見られないため分析が難しい。A東京のように初年度から高水準であまり増減が見られないクラブや、北海道のように近年急上昇しているクラブなど、クラブごとに様々な動きを見せている。

練習環境や移動経費と考えれば、他の経費に比べてクラブごとの環境の違い、つまり節約しやすい経費と考えられる。クラブの年度ごとの環境変化と、トップチーム運営経費を比較してみると、表からは見えないクラブの考え方が透けてくるかもしれない。

グッズ販売原価(関連経費含む)

グッズ販売原価(関連経費含む)(2016-2024) [拡大表示PC推奨]グッズ販売原価(関連経費含む)は、文字通りチームが販売するチームグッズ原価である。商品販売である以上、物販収入と比例する。つまり、グッズ販売原価も上昇傾向と横ばいで二極化している。

グッズ販売原価の2024−25トップは宇都宮で約3.1億円。その年度の物販収入は約5.1億円だったので物販利益率は約39%。グッズ販売原価の2024−25最下位は神戸で0.18億円。その年度の物販収入は約0.43億円で物販利益率は約57%。

ここから見るとグッズ販売というMD戦略を、クラブが収益源と捉えてるのか、コストと捉えてるのか。ひいてはクラブのブランディングをどう考えているのかがよく分かる指標となる。

ユース・スクール関連経費

ユース・スクール関連経費(2016-2024) [拡大表示PC推奨]ユース・スクール関連経費は、ユース・スクール関連収入と比較すると、各クラブのユースとスクールそれぞれの戦略が見えてくる。

Bリーグ初年度2016-17からユース・スクール関連経費が大きい横浜BCや宇都宮は、ユース・スクール関連収入も比例して上昇しており、スクールを収益事業としてある程度確立出来ていると思われる。同様にスクール事業規模が最大の川崎も、ユース・スクール利益額が唯一1億円を超えており(約1.1億円)、スクール事業が立派な収益事業となっている。

ユース・スクール関連経費を占める項目としては、人件費とスクール会場経費が大きいと思われる。特にスクール会場は、体育館自体をどう確保するかは経費以上にスクール運営の大きな負担になっていると思われる。この悩みはプロ野球では存在せず、Jリーグは同様だろうが屋外競技と室内競技の環境の違いもあるだろう。

Bプレミア時代において、各クラブはスクール事業へどのように投資していくのか。そもそも本当に回収可能な投資となり得るのか。少子化や中学校の部活動地域移行など、社会的変化にも大きく左右される事業なので、10年単位での長期視点が必要だろう。

営業費用その他

営業費用 その他(2016-2024) [拡大表示PC推奨]営業費用その他は、内容についての情報はほとんど無い。各クラブの決算報告もファン向けなので費用つまり支出に関してはほとんど言及していない。Bプレミアになってもその傾向に変化は無いだろう。

販売費および一般管理費

販売費および一般管理費(2016-2024) [拡大表示PC推奨]販売費および一般管理費は、平たく言えばフロント運営経費である。チーム運営や試合開催経費以外の、フロント社員の人件費や固定費、営業費用や広告費用と推測される。

販売費および一般管理費のBリーグ初年度2016−17トップは宇都宮で約3.6億円。2024−25のトップは千葉Jで約10.6億円。

Bプレミアは、リーグ全体の経営安定性の確保と、それに伴うフロントスタッフの待遇改善を重要な目標の一つとして掲げている。サラリーキャップ導入もその一環、つまり選手補強だけに大金を使うのではなく、その分をクラブで働く人の待遇改善にも回すべきであるとしている。

Bプレミア開幕直後から、この「販売費および一般管理費」が全体的に上昇傾向にならなければ、Bプレミアの意義が大きく問われることになる。Bリーグというプロスポーツ興行の持続可能性を測る指標になりそうだ。